1587年、豊臣秀吉は伴天連(バテレン)追放令を出し、宣教師へ国外退去を命じました。しかし、一般民衆のキリスト教信仰については許されており、日本に残った宣教師たちは彼らへの布教を続けていました。

1596年、サン=フェリペ号事件が発生し、これをきっかけに秀吉はより厳しい禁教へと方針を変え、再度の禁教令によって京都・大阪周辺の宣教師や信徒24人が捕らえられました。

24人は歩いて長崎へと連れられ、最終的に道中の世話係を含めた26人が西坂で処刑されました。

日本で初となる26人の殉教者たちは、残ったキリシタンたちの崇敬(尊敬)の対象となり、彼らの信仰をより強める要因となりました。

江戸幕府もまた、キリスト教に対しては禁教政策をとっていました。日本各地でキリシタンが捕らえられ、殉教者となりました。長崎でも1622年には55名のキリシタンたちが一度に処刑されるという大殉教事件がおこっています。

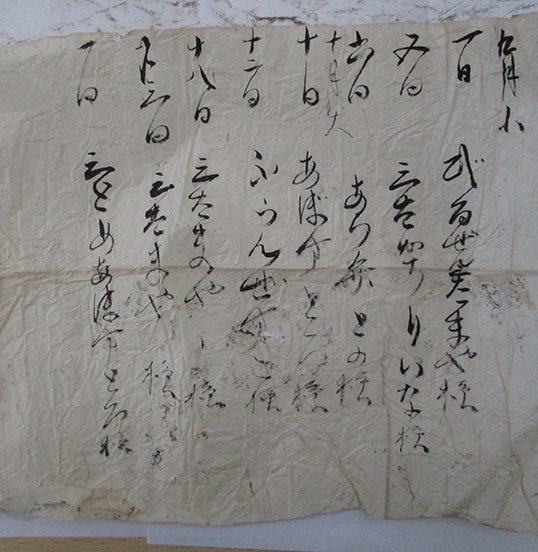

一方、キリシタンであることを隠しながら信仰生活を続けることを選んだ人々もいました。仏教徒を装い、寺院にも所属していましたが、キリシタンとしての祈りや儀式を守り続けていました。彼らのことを「潜伏キリシタン」と呼びます。

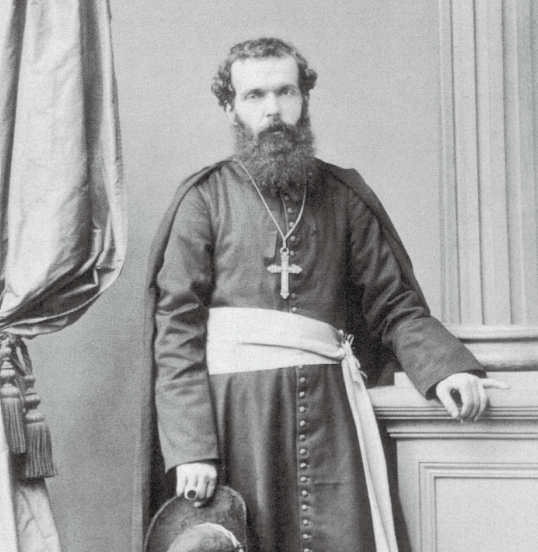

日本が開国すると、長崎にも外国人居留地が形成され、外国人信徒のために大浦天主堂が建設されます。ローマ教皇は、開国する日本への再布教を目指して、パリ外国宣教会へとその使命を託していました。長崎にはフューレ神父、プティジャン神父らが派遣されました。

天主堂の完成後、浦上という地域の潜伏キリシタンたちが大浦天主堂を訪れ、プティジャン神父に自分たちがキリシタンであることを告げました。潜伏キリシタンとプティジャン神父の出会いは、お互いが待ち望んでいた大きな出来事でした。

潜伏キリシタンと神父の出会いが果たされた後、潜伏キリシタンたちは再び神父の指導を求めるようになりました。大浦天主堂には長崎各地から潜伏キリシタン共同体の代表者が訪れるようになり、いまだ禁教のなかで、密かな布教活動が開始されました。

そのような状況で、新たに教えを受けた信徒たちが自らの信仰を公にしはじめます。江戸幕府、そして明治政府もキリスト教の信仰を認めず、浦上や五島、木場(大村)の信徒たちが再び厳しい弾圧を受けました。

1873年、キリシタン禁制の高札が撤去され、実質的にキリスト教の信仰が認められるようになりました。プティジャン司教やド・ロ神父をはじめとする、多くのパリ外国宣教会の神父たちが布教と司牧に活躍し、信徒たちに慕われていたエピソードも残っています。

大浦天主堂の敷地には、日本人司祭を育てるための神学校が建設され、1875年に「長崎公教神学校」としてスタートしました。大浦天主堂は、長崎を中心に、日本のカトリック再布教を担う重要な拠点となっていきます。

布教の再開の後、長崎各地の信徒数はまたたく間に増え、各地に教会が建てられていきました。大浦天主堂も、台風の影響による建物被害や信徒数の増加に伴って増改築が行われ、1879年に現在の姿へと変わっています。

1962年、司教座聖堂が浦上天主堂へと変更されるまで、大浦天主堂は布教と司牧の拠点として、長い間教区の中心的役割を担ってきました。それだけではなく、建築物としての価値も認められ、1933年には当時の国宝に、1953年には文化財保護法に基づいた国宝に指定されています。

また、2018年には「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産としてユネスコの世界文化遺産にも登録され、改めて潜伏キリシタンの存在と彼らが守り続けた信仰とはなにかを伝える場所となっています。